《大风杀》导演张琪:为了不算计观众,拍了部不讨好的警匪片

风沙掠过繁华落尽的边陲小镇,一场关于孤独与救赎的角逐在银幕上拉开大幕。三个警察一把枪,要对战武器弹药充足的44个悍匪,没有外援、弹尽粮绝……

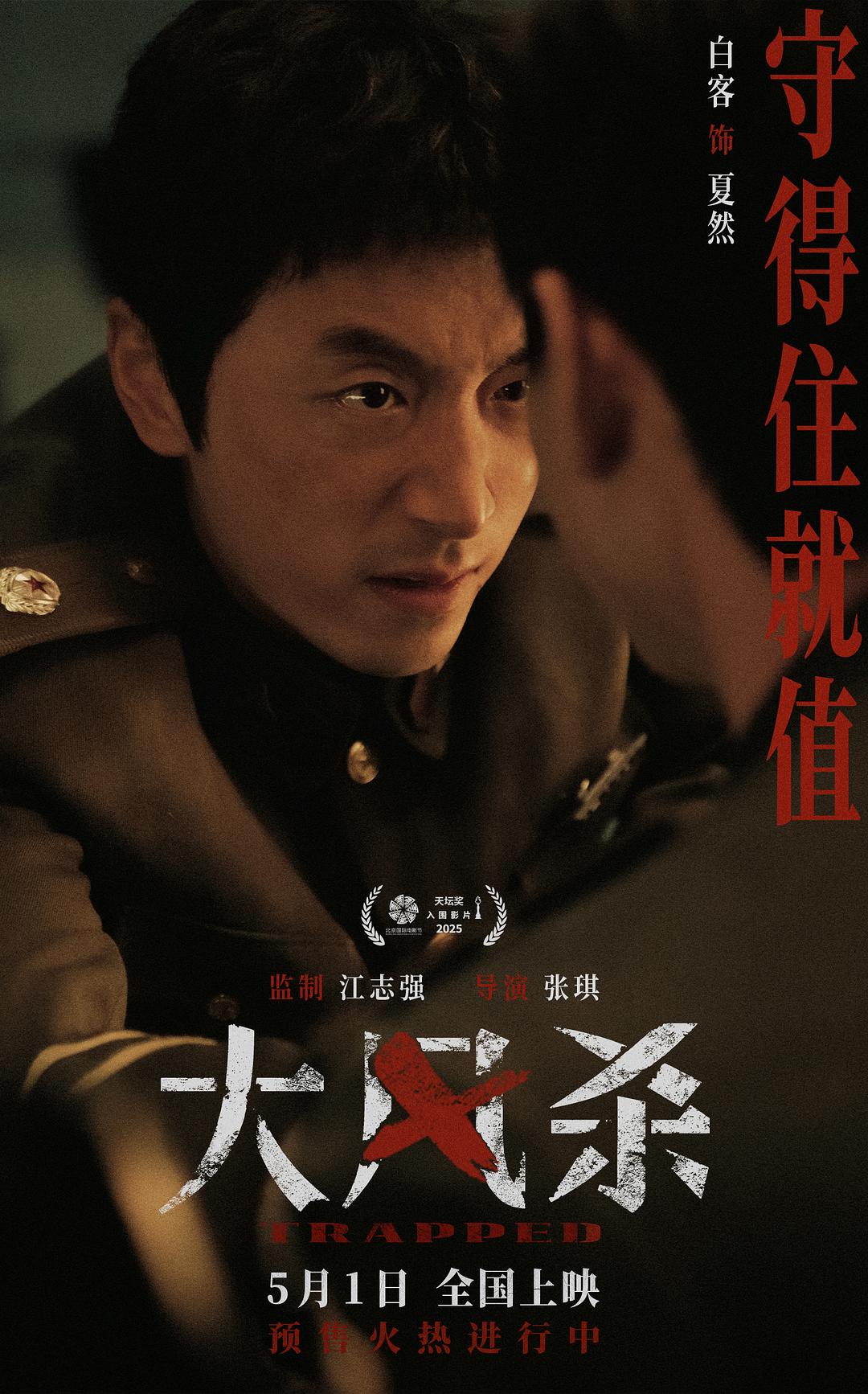

正在电影院热映的电影《大风杀》由张琪导演、编剧,白客、辛柏青、郎月婷领衔主演。这部在第15届北京国际电影节摘得天坛奖最佳编剧与最佳男配角双项殊荣的作品,是今年热闹的五一档,口碑评价最高的一部电影,甚至已经被预订为今年的“国产年度十佳”。

这不是一个观众期待中孤胆英雄扭转乾坤伸张正义的故事,而是关于一群“困兽”面对困境、变化如何自处的残酷斗争。

《大风杀》海报

从为电影正片做剪接指导和预告片制作进入电影行业的导演张琪,曾与多位资深华语电影导演合作,他本人的导演之路是另一条独特的路径。

影片上映期间,导演张琪接受澎湃新闻的专访,带领观众拨开风沙,探寻背后的创作思考与生命温度。

导演张琪

恐惧是这部电影的语法密码

影片的故事设定在曾经繁华的边陲小镇忙崖。上世纪90年代,怀揣着致富梦想的人蜂拥而至,将忙崖视为西部地区的小深圳。但关口开放仅一年就关闭了,突如其来的变化让小镇上的人措手不及,所有的希望瞬间被悬置。

《大风杀》海报

“这个盛极一时的小镇渴望有朝一日可以再次迎来属于它的时代。它的状态和电影里所有的人物都产生了某种意义上的互文。” 张琪说道。这种由盛转衰的命运,为影片奠定了充满失落与迷茫的基调,也为角色们内心的底色埋下了伏笔。

作为一个剪接过大量商业电影的职业电影人,张琪当然知道,《大风杀》的故事,多么适合讲述一个符合工业类型标准的英雄主义警匪故事——封闭的小镇,危机四伏,从残酷战场上幸存的老兵,面对全副武装的狂暴悍匪,一人一枪深入敌人腹地……但张琪从香港著名监制江志强那里接到这个机会,做的第一件事就是完全颠覆这套英雄逻辑。

“很多时候,看一些传统意义上的英雄电影,里面的英雄都很强大、很坚定。但我看电影总会关注一件事儿发生的目的,像超级英雄那样帅气地在城市里打斗时,我会想大楼里和楼下的人怎么办?那些被忽略的生命也是一个个家庭的一部分。”

这种思考促使他对原创故事进行本质性的修改,将叙事方向扭转,让英雄和悍匪都置身于各自面对孤独和恐惧的困局之中,构建起独特的叙事模式。

最终,不是简单的正义战胜了邪恶。不知何时而至的风沙,起伏不定的人心,恐惧如同一把隐秘而有力的钥匙,成为贯穿始终的关键线索。

白客饰演的夏然,经历过战争,战友全部牺牲,他是唯一幸存者,从此背负着“报丧鸟”的名号。“夏然总是独来独往,也会隐藏自己的真实情感,既害怕孤独又害怕与人建立感情。”他来到边陲小镇忙崖,看似是自我放逐,实则是在逃避可能再次失去的痛苦。他的勇敢并非与生俱来的无畏,而是在孤独和恐惧的笼罩下,逐渐寻找到力量。

白客饰演夏然

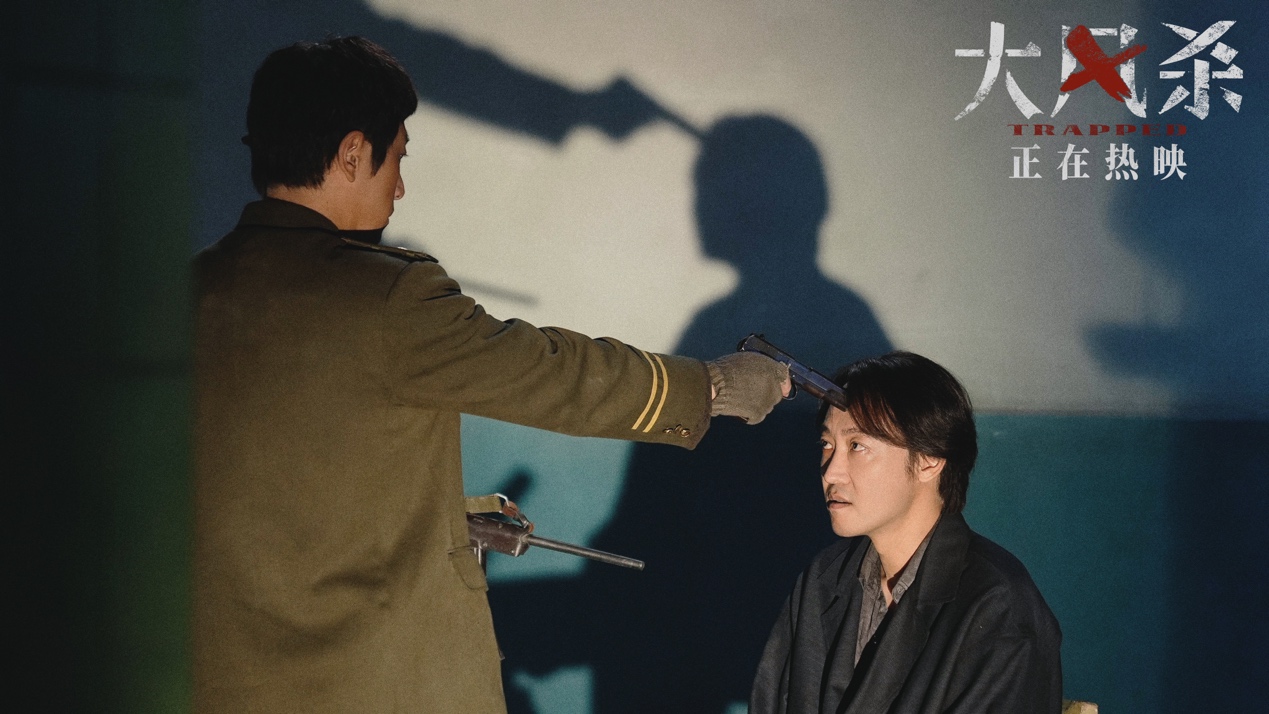

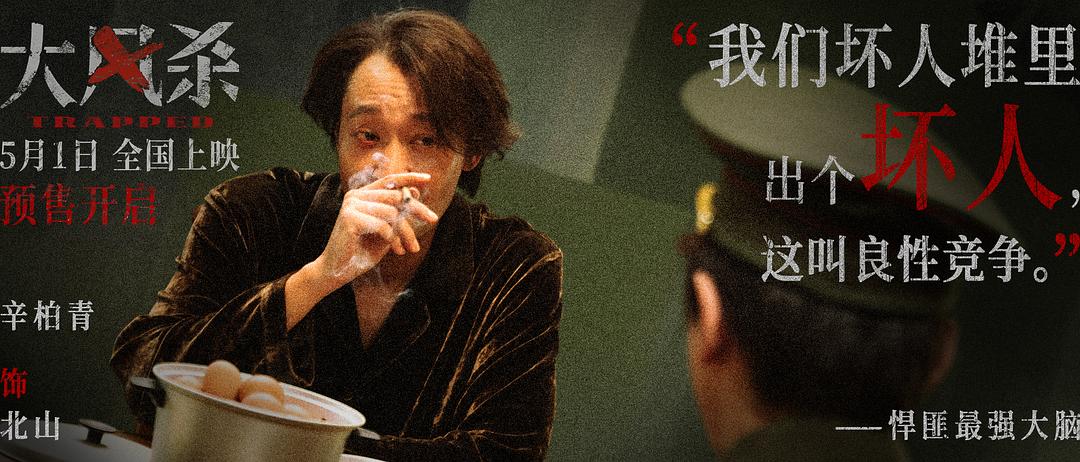

辛柏青饰演的北山,像是夏然的一面镜子。一句“我既不在乎命,也不在乎钱,我不知道我在乎什么,甚至不在乎自己知不知道”,成了影迷们津津乐道的经典台词。狠戾的北山以一种“松垮”的姿态跋扈掠取,一面是杀人不眨眼的狠辣,一面也渴求他人的忠贞不渝与认同,根源同样是对孤独和不确定性的恐惧。

“北山是那种很需要有人陪伴的人,但他一定要绑着别人陪他,他的出发点是利己的。他其实很孤独,却用一种极端的方式来掩盖这种孤独。”张琪如是解读。

辛柏青饰演的北山如同夏然的影子

在构建这种反套路的叙事时,张琪通过各种场景和情节来强化他的表达。

一场羊圈里的枪战戏就是典型的例子,“羊圈是最恐怖的地儿,山头一片漆黑,不知道枪火的来向。我们想营造这种未知的恐惧氛围,因为人对未知会害怕,感到压迫感。”

在这片黑暗中,无论是警察还是悍匪,都被恐惧紧紧束缚,他们的行为和反应更加真实地展现出人性在恐惧面前的脆弱与挣扎。这种未知的恐惧打破了传统叙事中角色的固有形象,让观众看到,在极端环境下,只有为了生存而挣扎的人。

片场的风沙

“其实很多人会跟我说,说你要怎么拍,调动起观众什么样的情绪,你这个故事怎么讲,会能让观众有什么样的感受。但我自己心里是有一点抗拒的。”张琪谈到这个并不符合传统预期的选择,“我可能不能去算计观众的感受,用各种各样的方法,去渲染一些并不是我表达本意的东西。”

想找到的是生活中极其善良的人

白客、辛柏青、张本煜、耿乐……一张张观众早就熟悉不过的面孔,在影片中呈现出出乎意料的面貌。

张琪的选角理念是——“想找到的是生活中极其善良和善的人”,无论他要呈现的是什么角色。“我不认为这部电影里有生来的坏人。他们做错事,是因为迷失。是因为在生活经历中建立了错误的信念。我愿意相信的是,再恶的人也有怀疑自己所作所为的瞬间。”

回忆起和白客、辛柏青的初次碰面,张琪描述为“可能20分钟到半个小时都是沉默的”。各方的工作人员都在热情地张罗接洽,三位“主角”却是凭着长时间的“一言不发”从人群中确认了彼此。“好像没有人觉得尴尬”,这份沉默中,张琪感受到了演员身上的某种孤独感,恰恰与角色的气质不谋而合。

白客以往多以喜剧形象出现在观众视野中,他也直言,此次参演《大风杀》是职业生涯中遇到的“最大挑战”。在《大风杀》里,白客的“孤独感”不仅体现在外在的形单影只,更是内心深处对世界的一种疏离感。

白客

辛柏青凭借深厚的表演功底,把北山的疯癫、对权力的渴望以及内心的孤独诠释得入木三分。

“相较于传统的匪首头目形象,他的造型比较柔,衣服都很软、不穿鞋,这个形象特征是辛柏青老师看完剧本后自己提出来的,这对我是很大的启发。”于是一个悍匪老大光着脚出场,“你感觉他像在家一样,非常放松从容,但他的压迫感和自信就瞬间可以得到体现。”

辛柏青

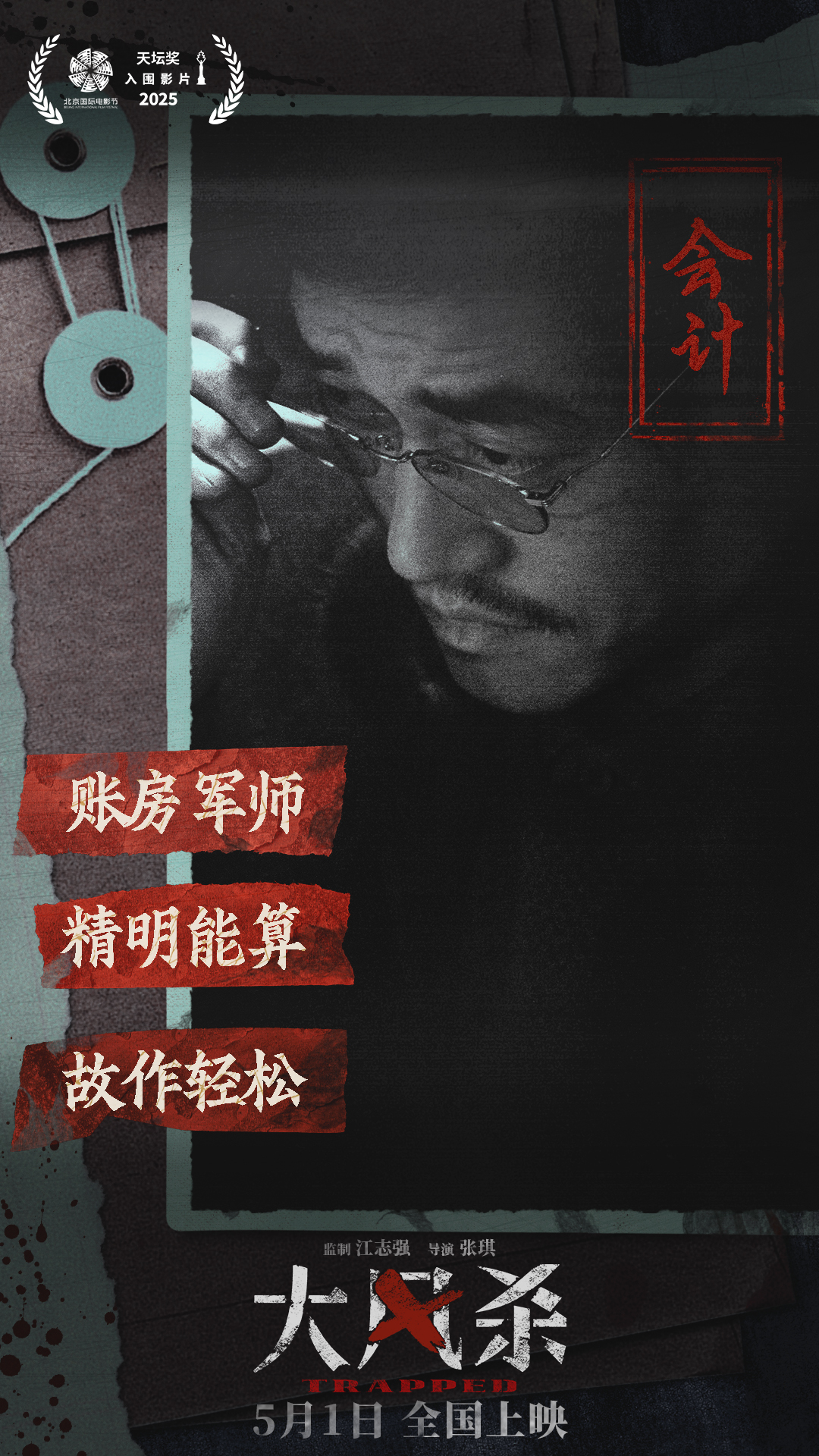

张本煜的表现同样可圈可点。他所塑造的会计是勾连着过去和当下的人,全程皮笑肉不笑,在一众持枪杀戮的兄弟中显得格格不入。

对于这个极为复杂的角色,导演解读,“会计一方面是忠诚的,另一方面又是理性的,他很聪明,谨慎,但是又把对北山的感情放在自己的处境之上,他在骨子里心疼北山。北山入狱了,他一直在帮北山管理匪帮,他很希望把匪帮做大做强,但匪帮和从前不一样了,为了让北山不被巨大的落差伤害,自己设计了一出戏,最后只能自己设局圆谎。”

张本煜饰演“会计”

“演员在表演当中会发现很多我以前没有关注到的点和细节,这是他们对角色有特别深的理解之后生发出来的。”《大风杀》是一部给演员和主创都留下很大“创作空间”的作品,张琪感慨,“我不能说这是我的作品,或者说是谁的电影,因为它本身试图呈现的就是超越我个人理解的东西,剧组里所有人同导演的贡献都是均等的,实现这一点是因为大家的能力和无私贡献的集合。”

《大风杀》中角色众多,张琪透露,在拍摄过程中,对每一个人物的死亡都进行了认真刻画,哪怕在正片中只是稍纵即逝的画面,现场拍摄都是一丝不苟。“我觉得这是很重要的一个部分,这个电影有很多暴力的细节,但我们都没有正面去表现,而是选择表现暴力之前的恐惧和暴力之后的影响。每一次暴力冲突,都不仅仅是简单的情节推进,而是角色内心恐惧的爆发点,也是对生命价值思考的契机。”

最终每个人都有郑重的“结局”

每个人物的死亡都不是简单的情节结束,而是对角色一生的总结,张琪希望能让观众直面生命的脆弱与无常。如果观众希望借由某种线索找到影片更精准而隐秘的表达,也不妨从细看每个人物的“结局”来入手,作为“解谜”的线索。

风不停,就“且听风吟”

“风”这一意象贯穿全片,成为影片独特的视觉元素、叙事背景和精神隐喻。

“风很有趣。如果我们仔细体会,它无处不在,它可以是细微的,也可以是猛烈的,甚至是灾难性的。我们不知道何时它会出现,何时消失,它无色无味,我们看不见风,只能借由它带来的影响体验它。这和‘变化’很像不是么?”

而张琪的导演之路,也一路乘着中国电影行业变化的风。入行的十多年里,张琪和他一手创立的幻星文化成为中国电影发展的重要“搭档”。作为国内备受瞩目的预告片剪接师,张琪与国内众多一线大导演一一合作,过去这些年,几乎每年最主流的国产商业电影,预告片都出自这家公司之手。

不甘心只是组织固有素材的张琪,也在行业里开创性地开始“拍摄预告片”,比如为电影《夏洛特烦恼》打造出了“白日梦版”先导预告。2018年,他凭借电影《芳华》的“青春版”预告片斩获业界号称“预告片奥斯卡”的美国金预告片奖,成为该届唯一获奖的中国预告片。

《芳华》青春版预告获得 “预告片奥斯卡”美国金预告片奖

原以为,预告片是张琪为接近电影梦想另辟的一条“蹊径”,他却表示,之所以开始做预告片,是因为在那个时候,他已经放弃了做导演拍电影的想法。

“以前我很爱电影,但对电影行业的认知好像只有做导演这一条路。后来发现这件事情好像并不是会以自己期待和想象的方式发生,包括想象中的导演这个职业,跟自己看到的实质工作内容并不一样。”

张琪坦言入行之初,自己对行业多有迷茫,反而在剪接台上找到一种更加接近电影本身的更纯粹的快乐。“好像喜欢电影的部分,并不是某个岗位、某个身份带来的,做预告片也不是为了有朝一日能去成为一名导演,全把它当成另一件事情在做。”

导演张琪工作照

《大风杀》之前也有不少项目找到张琪,希望他执导,这些过程中,他能感受到别人对自己的期待。“我可能以前比较害怕做这件事儿。一个电影要怎么拍,拍成怎么样,我分不清哪些是自己对自己的期待,还是因为在意其他人对自己的评价。”

直到遇到了《大风杀》,这个故事唤起的并不是表达欲,而是热爱电影的初心。封闭的城镇,危机四起,变化丛生,曾经的时代一去不返,一群人面对看似多样的选择,却也因为种种原因,也只能被困在原地。对“困境”的感同身受,让张琪想要去重构这个英雄故事。

从上映的结果来看,《大风杀》在五一档的表现并不尽如人意,但也有不少喜欢这部电影的观众在线下的路演环节、社交网络上就电影进行了深入的交流。张琪明白这次的创作是自己要和观众一起去冒的险,“其实我做了一个取舍,要不要相信观众。如果要相信就完整地相信——看得懂的人,知道我要说的是什么。”

张琪很高兴自己和一群共同懂得和爱护电影的人因为《大风杀》而相遇。“这部电影是一部向内看的电影,虽然外部有很多变化,但它不是向外求的。所以观众看这部电影的感受也是一样。要连接到观众内心的感受,有一些传统的方法也是不适用的。”

《大风杀》选择“相信观众”

“电影感”,是这部电影自北影节亮相到院线上映,影迷们对《大风杀》作出的评价。在短视频越发盛行的今天,张琪自己的电影也不得不以多种更简单粗暴的方式出现在手机端的社交媒体上。因为片中人物关系错综复杂,案件过程中的冲突凶狠残暴,从不同的视角出发,都能二创出一些抓人眼球的剧透式解说。

对于那些散落互联网上的电影碎片,张琪的看法是,“短视频的作用不能一概而论,要具体问题具体分析,但至少对于这部电影:人物的塑造、氛围的呈现、尺度的把控,这些属于影院的观感,我并不担心会被短视频破坏。”

《大风杀》剧照

电影剧情冷峻凶狠、乖戾张狂,片尾朴树的《且听风吟》响起,却是轻抚过每个人内心的平和与柔软。张琪透露,自己在剪接的时候,曾给主角夏然,安排过好几个不同的结局,但最后还是不知道该怎么解决他的困境。直到现在这个版本的结尾出现,《且听风吟》这首二十多年前的歌也随之浮现,一切好像都顺理成章。“很多痛苦没法解决,因为变化无法阻挡,在每个人的生命里随机发生,只能改变对它的看法和态度。就像歌里唱的那样。”

这些年,张琪没有因为拍摄《大风杀》停下制作预告片和剪接的工作,对做导演这件事,他从来不执着,但对电影的爱,是从未更改的笃定,即便今天,电影的大环境,也如影片的主题正经历风声呼啸。

“我觉得现代人,有天然的孤独感和与他人产生共同连接的渴望。也就是电影,有可能让几百人坐在一个地方,灯一关,大家一起进入到一个世界,共享了一段记忆,能让我们感受到这个世界,不止于眼前的这些生活。”

而那些“被风吹起的日子”里,总有人追赶着做不完的梦。