高波︱忆陈昊:在中年之前离去

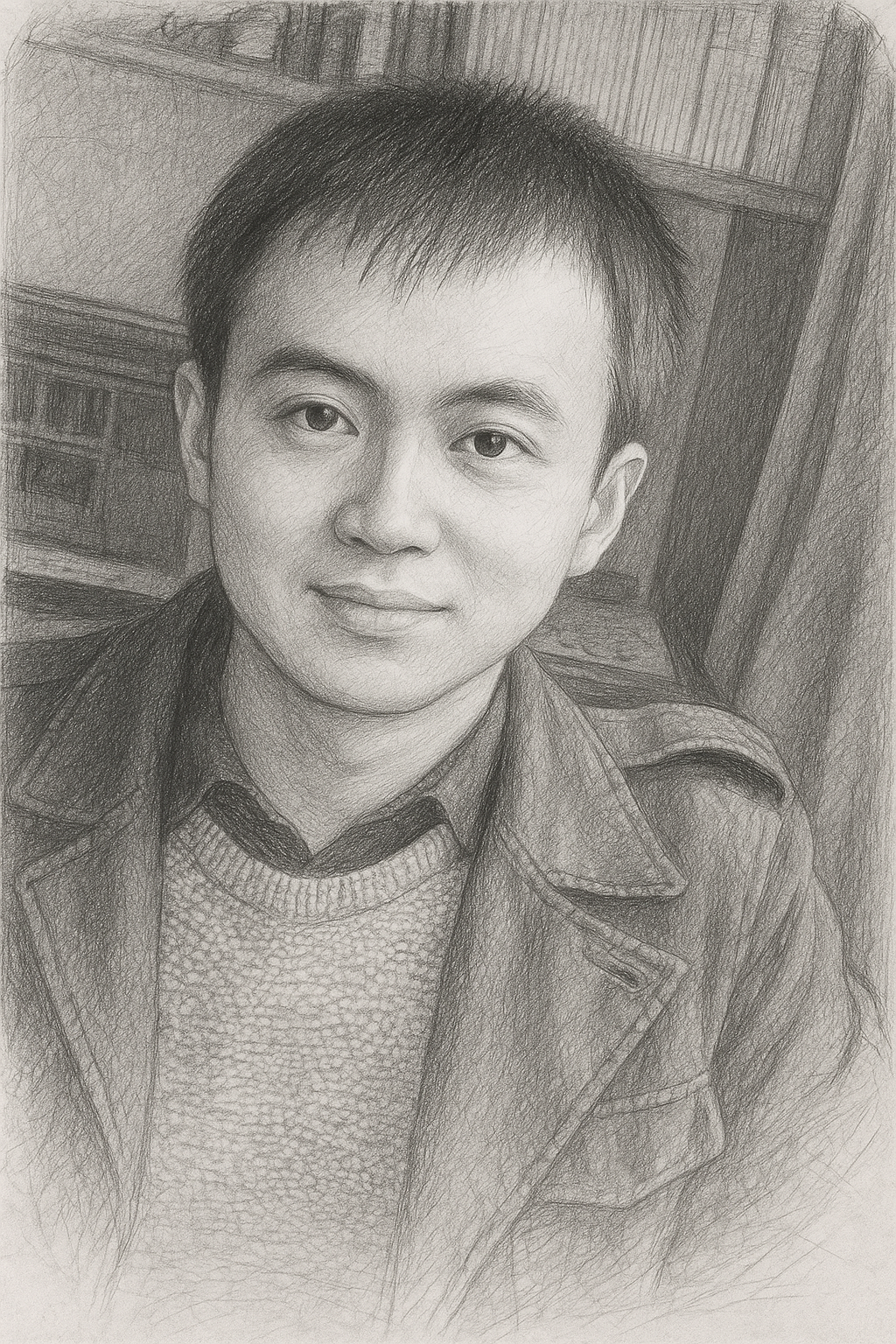

陈昊(1983-2025.4),原北京大学前沿交叉学科研究院科学技术与医学史系副教授

知道陈昊离去那天,午后下起了大雨。在漫天雨雾中,世界变得恍惚。点开手机,铺天盖地的报道,内容大同小异:又一位正当盛年的学者在非升即走的长途中“卷”到力竭。所配照片,一律是他刚入职时放在学院网站上那张,形貌俊朗,眼神清澈。作为对比的配图,是最近一两年略发福后中年大叔的样子,于是看似一切得到了验证。

闭上眼睛,荒谬感在胸中翻腾。这几年,已习惯了两种固定的报道格式,一是学界新人拿下顶刊、项目、大奖或头衔,大家赞叹年轻有为,另一是学界新人英年早逝,大家感叹不可太卷,要注意身体。陈昊曾和我们一起嘲笑此类报道干煸、势利和乡愿,没想到有一天会落入其中。我一时如骨鲠在喉,无论如何想要替他分辩几句。陈昊如果知道,会有什么表示?大概还是会带着他标志性笑容和声调说,不要在意啦,沉默者不是向来被误读吗,历史不总是充满反讽吗,怎么落到自己身上就受不了了?代沉默者发声,可要注意话语权问题,别用别人的人生来浇自己的块垒,变成讲自己的人生故事哦。

几天后,和朋友们整理陈昊的遗物,讨论给他选一件丧礼上穿的衣服。有人说他不会愿意正装和大家见面,有人说不管他的意见了,反正怎么选他多半也不会同意。大家笑起来,随后又一齐黯然。我想,悲伤是个人的,未必愿意也没有必要公开表达,但学者的追求和遭遇不纯是个人的,有公开讲述的必要。不管他会怎么看,我还是要从自己有限的角度,谈谈作为学者的陈昊。反正他也管不了了。

2020年末一天下午,陈昊对我们几个朋友说他准备离开人大去北大了,和大家讲一下,不想你们先从别的地方听到。乍一听很为他高兴,知道他这几年过得不开心,换一个环境,还是母校,至少短时间内还是好的吧。他提及待遇时有些含混,我就顺口问了一句,是长聘吧?回答完全出乎意料:不是,是预聘。大家大惊,这怎么可以!不仅是就他的学术成就和影响力,不给长聘是多不尊重,多不可思议,更是这种条件他为什么要接受:我们这一代学者,切身经历着非升即走,对预聘和长聘的敏感,是动物一般的生存本能。这么关键的地方,怎么能松口?

面对我们的错愕和不解,陈昊用少见的郑重语调说了两条意思,一是去的地方(科学技术与医学史系)是个新建系,人家已经尽力了,虽然结果不尽人意,但还是要承人的情,不要拆台,让对方难做。二是他也不确定自己的职业生涯还剩下几年。

第二条今天听着,如同谶语般令人心碎,但当时听着,却自然而然、毫无异样。一起青椒的那些年,我们不止一次听到他半开玩笑地谈起要提前退休,甚至有一次说自己刚入职没多久就听到有条提前退休的规定,做满十五年可以申请给后来者腾位置,于是亲自去人事处问,得到的回答是这条已经取消了。真是遗憾。我们说你薅社会主义羊毛失败,看来只有辞职一条路了,然后欢快地讨论他辞职后改行干什么。陈昊说回成都和朋友开个酒吧(从陈昊学生的回忆中,知道他另一个构思是开个麻将馆,倒是更符合成都的城市氛围),或者就家里蹲着。我们说家里有矿真好,想写什么就写什么。这些笑谈,带着我们从学生时代养成的半真半假、半吐槽半自黑的声调,不过,谁也不觉得他哪天真挥手告别学院,是件多不可思议的事。

在我们眼中,他多少是特殊的。在这个时代,对我们这些“小镇做题家”来说,要成为一只成功的学术动物,不管是肉食还是素食,都需要在相当时期内把生活简单化甚至干煸化,将所有精力和能量集中到“卷”的事业上。在这个意义上,陈昊虽然在学术上极端勤奋,却不是我们这一型无聊动物。他衣品新潮,修饰精洁,经常嘲笑我们衣衫褴褛,蓬头垢面。他喜爱旅游,整理他遗物时,找到的国际旅行记录堆满了半个桌子。他精于美食,虽然不知是否同样精于烹饪。他喜爱制作,自己设计的网页、书签都精美得像艺术品。他不喜欢常规和刻板,出的考题如同填字谜和过关游戏。他交游广泛,学术圈外各行各业朋友一大堆。他总是说某个人是个“迷人的存在”,但恐怕大家的共识是这个标签最应该给他自己。这样的人离开日益功利、干煸和无趣的学术界,不是很自然的吗?

但今天回头想,这些都不过是表面。一次他和我争执,原因是觉得我对一些明明看不惯的事情消极妥协。我颇有几分认真地说,你有在学术圈外生存的能力,有退路,想走就走,我可没有。他说不对,你不是没能力,是没意愿,自己筑了一道墙不肯出来。我当时不以为然,今天想来意味不同。他经常挂在嘴边的那些“退路”,终究是一条也没去兑现,真爱学术的人,再失望也会继续走下去,这本来就不是个能力问题,而是意愿问题。

那么,他是太“天真”,不了解学院政治,不知道预聘和长聘的巨大区别,不明白去一个在入职时连应得待遇都不能争取的地方会面临怎样的处境,于是在职业生涯的关键时刻,竟被这种半真半假、听起来很像托词的人情所牵制?恰恰相反,可能是家庭背景和个人颖悟的原因,在我认识的人中,陈昊是最了解学院政治和学术体制规则的一位。我们同在一个办公室七年,有时闲聊,他告诉我这其中一些幽微而暧昧的关窍,一些上台面、不上台面的玩法,美名其曰让你知道怎么能红起来,将来当好学界明星,并表示你不是懂不了,而是不上心,以后要抓紧了,不然学界生态位可要没了。我笑着说你快拉倒吧。于是觉得我们有共识,在这个时代,做职业选择时要节制情感和道德羁绊,绝不“为爱发电”,要像某个大家看不上的NBA球星那样,不让忠诚害了自己。但为什么陈昊这么洞察世事的人,会违背这一原则?

在这里,我要冒着被他批评为话语霸权的风险,提出对他这一选择的解释。我认为关键原因是他太忠诚于自己的朋友,以至于搁置了职业理性。朋友操办的事,即使结果不如人意,也要承担下来,不管未来要付出什么代价。而他的朋友标准,又比我们宽得多。为这一大堆各式各样的“朋友”,他投注了巨大的精力与情感,“君为李煜亦期之以刘秀”,“友为郦寄亦待之以鲍叔”,有时自然免不了被忽视乃至辜负。

当然,我们这些陈昊的“朋友”,更多感到的是幸运。在我们一起做青椒那些年,我看到也领受了他对伙伴的关心,从教课,发表,升等,到如何构建人际网络乃至职业生涯设计,他能帮尽帮,绝不推诿。除去那些大事,我一直记得他对我两次“小小的”帮助。青年史学沙龙第一次办年度会议时,他坚持让我做开幕致辞,我当时有些奇怪,明明有更合适的人。后来说起理由,他说你习惯会议评议,偏要你到一个不习惯的位置练练手,又说你致辞开始到中间都挺顺,到了最后若有所思像走了神,声音越来越低,这可不是好习惯,得有始有终。他说对了,我发言随意惯了,到最后总是犹豫是不是要结束,就容易这样。问题是谁会花这种精力听朋友发言并提意见?只有他会。又有一次,他说你写论文对既存研究大而化之,不怎么顾及别人的意见,这会让人觉得傲慢,不尊重人,发表会受影响。我那几年确实发表不顺,心里很承他的好意,又很惊讶研究领域隔得这么远,他还愿意看得如此仔细。

我慢慢认识到,他虽然了解如何在世俗意义上更“成功”,但不肯用于自己,只肯用来帮助身边的朋友。这自然要消耗巨大的心力与情感,但他始终以近乎疯狂的激情保持着这种高度关切、投注、参与乃至影响同伴的生活方式,不管这意味着要在何种程度上消耗自己,并在世俗意义上显得浪费——他本可以多么高效和“成功”啊,但他从不,因为这意味着要在一定程度上收回对朋友的“深情”,节制对他们的关切,或者说一句话,变得中年。

问题是,我们正不可避免地走向中年。让我感到悲哀的是,作为他在人大时期的朋友之一,促使他离开的诸多因素中,也有我的一份。作为我们友谊基础的,是共同的学术理想。2014年春,在陈昊一手设计、推动和操持下,青年史学沙龙创办,一时论文研读会,读书会,小型工作坊,年度会议乃至考察活动,日程满满当当。大家商定轮流担任半年秘书,负责沙龙日常运作,但真正运转起来,陈昊事实上成了所有秘书的“秘书”,承担了从年度计划、预算编制、经费筹措、分工确定、人员联系到后期报账这大部分难题和杂务,他又特有一种本事,让我们觉得由他来做这些理所当然,于是理直气壮甩手给他,更难得的是,他从不动用学生替自己做这些事。

我虽然也是沙龙的参与者,但投入精力不多,做的事情有限,有一段时间也不太理解他为何愿意投注这么多精力做这件“公益”。后来,在间断的闲谈中,我慢慢了解了他的想法。他说,我们这一代学者,做学问最大的挑战是对抗精神的早衰,这是提前来到的中年,让人阅读和求知兴趣减退,权力感抬头。他说,我们能真正阅读自己领域外同伴的作品吗?我们能互相学习和帮助吗?我们这个小小的学术共同体,能摆脱中国学界早衰的定律,维持到五年以上吗?

我们终究没有做到超过五年。这个从2014年初开始的尝试,虽有陈昊竭尽全力,但到2017年后,伴随朋友们各自接近“中年”,疲惫感与饱食感如期袭来,因背景、性格与遭遇而不同的人生期待与牵绊,在剧烈变动又高度专业化、绩效化的学术世界中各异的生存方式,乃至学院政治中难以回避的直接与间接竞争,日复一日浸渍,终究让我们变得疏远。对我们大部分人,这走向并不出乎意料,也不值得太错愕,我们用中年人的方式,和和气气、心照不宣地重新调整合适的位置和距离,在别人的人生中“优雅地”退场。唯一不肯遵循这一默契的是陈昊。2017年,我们办了第三次年度会议,也是最后一次,陈昊说凑够三次,要散伙了,那就好好散吧。于是继续努力操持了这个会。之后几年,又推动三次会议论文集出版,找不到做的人,其中两次都是他自己编。用他的话说,文集编完,自己对沙龙的责任就尽到了。

在他去北大后,青年史学沙龙换届了。表面的理由是年龄到了,应该自觉退出,让更年轻的同事来做。我们默契地退场,从此不再出现。就我自己,虽然多少感到寂寞,但更多是不用再为这事投入精力的解脱感。后来一次我们几个朋友和陈昊见面,他略有不满地说,你们怎么一次都不参加沙龙的后续活动,退得这么干净?我想他的意思是沙龙难道是个在成为学术“中年”的路上急需甩掉的包袱?于是我用一贯将种种“省力”行为高大上化的做法,半开玩笑地说,我们这是“裸退”,不干扰更年轻同事的选择。他默然。

我也能感到他对我本人的失望。在2019年的一次闲谈中,他温和地批评道:你这个人只对自己的研究是百分之百,其他事都是怎么省力怎么来。我反呛道,我又不像你,有多方面的才能,才力和心力有限,就格外珍惜一些。这时代、这环境,精力天天耗散,不省着用怎么行,为了做成点事情,没办法兼顾的只能割舍了。他默然,以后没有再提过这个话题。

是陈昊太过理想,缺乏现实感吗?并不是,我们中第一个自觉反思青年史学沙龙兴衰的也是他。有一次他谈到,2010年前后全国各高校青年史学沙龙的出现,和80后一代的学术经历以及当下的大学环境有关,恐怕是个短时段现象,未来走向不乐观,要么分裂,要么体制化。后来确实如他所言。但他这“明智”到悲观的省视,对应的并不是我这样顺势而为的“省力”,而是要全力坚持到最后一刻。于是,在他离开人大前一、两年,我们多少疏远了,用这个时代的习语,Winter is coming,我像感到初冬寒意的动物一样,忙着找洞穴躲起来,尽力储藏些食物过冬,陈昊则准备离开。

在我心里,这隔阂与疏远很遗憾,又好像只能这样。不过在学术上,我始终将他视为同道、诤友乃至先导。2015年前后,因为青年史学沙龙尚在“盛世”,我们讨论不少,甚至比较少见谈及了学术抱负,发现各自虽有种种不同,但在一个点上颇有共识,那就是对把学术传统庄严化颇有保留。庄严的结果往往是森严,森严就多要求恭顺,恭顺多了,自我就难以保证。兼具时代感和长久价值的学问该如何产生?是靠师承还是朋友?当然最好兼具,但人事哪能如此平衡圆满,如果二选一,我们都坚决站在朋友一边,在结束博士论文后,也都在寻找与老师一辈不同的新方向,要努力做出带有我们自己体验与问题感的学问,为此,他从中古史转向医疗史,我从近代史上探明清史,其他几位朋友,也各自做着努力,那几年,大家连发表寥寥都很相似。当然,就挑战传统的勇猛,推动朋辈聚焦的自觉,陈昊都是无可争议的先导。他当时的口头禅是谁谁又要找我们“结成封建人身依附关系”,哪个大佬“总是觉得自己不够红”之类,这些话对我们更多是代际自主,但他想得更深,同时反思我们自己身上权力感或者说中年感、大佬感的可能冒头:要小心屠龙少年变恶龙。记得那时我写了篇回忆如何写博士论文的文章,发表后反响不错,自己也觉得做了件好事。但陈昊直率地表示不同意见,说不应该把有些trauma转化为成功故事,这可能误导别人。我理解他说的意思是,痛苦就是痛苦,不应该用赋予其他意义的方式美化,否则容易走向压抑乃至自欺,变成某种学术政治的共谋。

但我当时并不这么想。《历史对于人生的利弊》他不也从学生时代就读得很熟?人不需要也承受不住太多不被表达的痛苦,能转化一些,有限度赋予些目标和意义,即使要压抑些其他东西,也是必要的代价嘛。于是后来一次闲聊,陈昊偶尔提及某同辈学者,说他访学经历可不像现在给人讲的这么高大上,其中颇有些不够体面的东西。我抓住机会阴阳了他一下,说没办法呀,人家现在掌握着话语权,未来学术史记住的是人家那个故事,你这个故事只能被压抑了,可要有沉默的自觉呀。他笑起来,以后在朋友聊天时,有一两次引用了这个关于话语权的新“梗”。

2019年和2020年,陈昊连续出了两本书,在多年沉寂后,他在学问上开拓了新局面,给大家来了个陈昊“震撼”。在第一本《医者之意》的致谢中,他有一句话:“人大历史学院青年史学工作坊、李约瑟研究所和弗里德里希·亚历山大大学国际人文研究院的同事们,帮助我从泥淖之中一步一步重建了自己的职业和生活的道路。”我当时读,首先注意的是排序,他还挺客气嘛,把我们这些人大同事放在最前面,实际上也没帮他什么。接着想到排在我们后面的两群人也不知道是谁,这倒也符合我对陈昊多彩人生的认识:他是不同朋友的交汇点,但这些朋友互相间却不必认识。他去世后,再翻开这本书,我首先看到的却是那分外扎眼的“泥淖”二字。当时怎么就轻轻放过了?大概以为想走自己路的人谁不在“泥淖”中,而且以他的能力会有什么大问题?又大概接受他帮助习惯了,也知道他另有求助的朋友(他称之为mentor),不在我们这群人中,自己既然自保不暇,也就心安理得继续“省力”。

今天想来,那些当时作为欢快的玩笑的辞职宣告,本有些颇为沉重的东西。学术传统正庄严乃至森严化,学术体制正整密乃至僵硬化,他对权力关系和等级制如此敏感,又反感一切“爹味”的东西和以“为学术好”面目出现的乡愿行为,长期坚持这青年人般绝不妥协的对抗,是件多么困难而危险的事!是,狂者进取,但他并不是那种神经粗粝的人,恰恰相反,他“狂”得精细而敏感,那些我们看着过瘾的猛进和对抗,始终伴随着令人揪心的易碎感。我当时对他所担负的并非全无所感,问题是又用惯常的高大上解释,将这易碎感视为80后一代共同的东西,世界灰暗、混杂、可疑,谁不是在这种理想和现实、希望和失望、期待和幻灭间反复挣扎?这么一提升,虽然感受到了什么,也视为理所当然,于是我继续“省力”,不仅没有去提供帮助,也没有进一步去理解。

他去北大后,从旁的朋友处,知道他到那边后承担了比在人大时更多的事务和杂务,全系的本科教学都是他在管,并听说让他当副系主任,他嫌有束缚不干,但会是一个不少开,事是一件不少做。有朋友说这很陈昊,去哪里就希望哪里的小环境能好,又不仅是希望,是自己全力干,也不管值不值得。又说他不要名分,但很愿意知道这体制背后怎么运转,花很多精力去了解和操持,可是又不用它来给自己做什么事。我们也又寥寥见过几面,听他说起现在系里写毕业论文有困难的学生没老师接,都汇集到他这里,不带也不行,还开玩笑说自己是不是有特殊气质,特别吸引这种学生?我又用那套“省力”的说辞,劝他别干这吃力不讨好的事,要保身啊老兄,别太消耗自己,中国学术需要你。他笑笑说你少来这套。又一次说起上课,他说还是老样子,课前不吃饭,否则血液聚在胃部,讲起来头晕。我说我课前可一定得吃饭,不然胃里空空,头才容易晕。他又感叹道,听说你们这些人现在上课都不怎么备课,指导学生论文也就看个大概,真够“职业”呀。我说你也行,就是自己不愿意。他说不是不愿意,是没这能力。于是我们围绕到底是意愿还是能力的长期扯皮,又增加了一个新的话题。

回过头来想,可能有一些人和我一样,在等待着他的“辞职”。这几年,大家对学院学术的前景越来越悲观,反过来想,既然电子化打破了史料垄断,学术训练也比以前开放,学院这种把一切绩效化的玩法,终归会有空转不下去的一天,那为什么一定要窝在学院里做研究?工科不已经出现创新不在大学而在企业的趋势吗?未来文科学术说不定会重回业余者手中,历史上长期就是这样,学术成为职业,不就是近一百多年的事嘛。但这对我们这些“理智”的中年人,也就是想想,身家所系,谁能辞职,游戏才玩到一半,谁又愿意辞职?把探新路寄托在像陈昊这样拒绝成为“中年”的人身上,不是挺合适的吗? 他又看起来有那么多“退路”。于是我甚至暗暗期待着他的“辞职”,给这个鲜花着锦、烈火煎油而又暮气沉沉、一潭死水的学界一个陈昊“震撼”。

没想到最后等来的,是他的辞世而非辞职。说到底,对时代、对别人的失望虽然沉重,但并不特别扎心,学术生活中更难消化的,是对自己的失望。陈昊作为青年离去,我们作为中年幸存,会不会更加悚然心惊而吝于付出?带着愧疚生活,是不是成熟的标志?而他如果打破永恒的沉默,会不会似笑非笑地说,你以为我的事说明“全力”是错的,“省力”是对的,可别这么笃定哦,历史和人生充满了反讽,拉长点时间,一切都说不定啦。

我和他最后的联系,是问他能不能来参加我的新书研讨会。心中期待,是想给他看看我这些年省下力气,还是多少做了点正事。他回邮件一如既往得快,语调也还是那么亲切:

高波:

4月19日是个周六,对吧?我可以参加,有具体的时间安排,你再跟我讲吧。

祝好!

陈昊

后来别的朋友告诉我,那段时间他曾提起“高波给我安排了个任务,最近得好好看看他的书”。我能想到他说“安排”和“任务”这两个词时那似笑非笑的表情。真到“落实任务”那天,他会怎么说?会不会再“毒舌”几句,说大家不仅要注意内容,还要注意他怎么讲这个故事,可别被他骗了哦。

但我永远不可能知道了。